「麻雀の役を覚えたいのに、覚えられない」

そんな悩みを持ち、簡単に覚えられる方法はないかと探している初心者の人も多いはず。

そこでこの記事では、5ステップで全部の役が覚えられる方法をご紹介します。

数が多く複雑な役を、より効率的にすんなりと覚えることができます。

役を覚えるとこんないいことが

役を覚えるとこんないいことがあります。

- より多くアガれるようになる

- より高い点数の手をアガれるようになる

- 役なしチョンボをしなくなる

- Mリーグなど麻雀対局を見て、選手がどんな役を狙い、どんな役をアガったかが理解できるので、見ていてより楽しくなる

こういったいいことが起こった結果として、麻雀が上達し、さらに楽しくなります。

「麻雀の役が覚えられない」という悩み

麻雀の役を覚えることは麻雀をする上でとても重要ですが、覚えにくいという問題があります。

しかしこちらでご紹介する方法は、より簡単、効率的に役を覚えられるようになっています。

麻雀は役を覚えることがとても重要

麻雀は、覚えることが多いゲームです。

ルールに始まり、役や点数計算など多岐にわたります。

その中でも役を覚えることはとても重要です。

麻雀は役がないとアガれないからです。

しかし初心者の人は「役が覚えられない」という悩みに陥りがち。

麻雀を覚えていく中で、ここが初めての壁になります。

役が覚えられないという悩みの原因

「役が覚えられない」という悩みの原因に、効率的な役の覚え方があまり知られていないということがあります。

麻雀の役を説明する入門書や麻雀サイトを読むと、初心者には見慣れない漢字だらけの用語で、1ハン役から延々、箇条書きされているだけ。

これでは覚えたくても頭に入りませんし、いつ終わるのかと挫折してしまいます。

簡単な役の覚え方

ローカル役も含めるともっと多いのですが、基本的に麻雀の役は36個。

しかしここでは、5つの役を覚えるだけで、簡単に全部の役をマスターできる方法をわかりやすくご紹介します。

この覚え方の重要な点は、5つの役を覚える順序にあります。

前のステップを踏んでいるからこそ、次のステップの役を効率的に覚えられるというように作られています。

麻雀の役の覚え方 カンタン5ステップ

5つの役と覚えていく順序は次の通りです。

- ステップ1 「リーチ」

- ステップ2 「役牌」

- ステップ3 「ピンフ」

- ステップ4 「タンヤオ」

- ステップ5 「三暗刻」

ステップ1 「リーチ」

まず最初に覚えるべき役はリーチです。

なぜなら麻雀の基本である4メンツ1雀頭を作ることが身につく役だからです。

これを身につけるためには、麻雀ゲームのCPU戦が効果的です。

ひたすらリーチだけを目指してプレイします。

そしてリーチを覚えると、派生的にツモやダブルリーチなどの役が覚えられます。

リーチの条件

リーチの条件は、2点です。

- 相手の捨てた牌をもらってきて自分のメンツを作ること(鳴き)をしないで、あと1枚来ればアガれる状態(テンパイ)

- リーチと発声して、捨て牌を横に曲げる

相手の捨てた牌をもらってきて自分のメンツを作ること(鳴き)をしていない状態のことを、門前(メンゼン)と言います。

またあと1枚来ればアガれる状態のことをテンパイと言います。

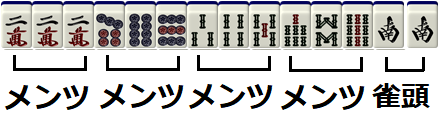

4メンツ1雀頭とは?

789など連番になっている3枚の組み合わせ(シュンツ)や222など同じ牌が3枚ある組み合わせ(コーツ)をメンツと言います。

これらのメンツが4組と南南など同じ牌が2枚の雀頭を4メンツ1雀頭と言います。

4メンツ1雀頭でない例外的な形もありますが、ほとんどの場合この4メンツ1雀頭を作ることを目指します。

リーチから派生的に覚えられる役

4メンツ1雀頭を作るリーチがわかれば、次の役も派生的に理解できます。

- ツモ

- 海底(ハイテイ)

- 嶺上開花(リンシャンカイホー)

- 搶槓(チャンカン)

- ダブルリーチ

- 天和(テンホー)

- 地和(チーホー)

たとえばツモは、メンゼンで4メンツ1雀頭が完成する牌を自分で持ってきた場合と理解できます。

またダブルリーチは、ポン、チー、カンのない状態で最初の捨て牌でリーチした場合と理解できます。

天和は、4メンツ1雀頭を作る過程が親の配牌ですでにできている場合とのみ込めます。

このように4メンツ1雀頭を作るリーチを基本に、これらの役が派生的に理解しやすくなります。

各役の条件

各役の条件は以下の通りです。

ツモ

相手の捨てた牌をもらわないでテンパイし、最後の1枚も自分が持ってきた牌でアガること。

海底(ハイテイ)

局の最後の牌でアガること。

嶺上開花(リンシャンカイホー)

カンをして自分で持ってきた牌(嶺上牌)でアガること。

搶槓(チャンカン)

自分以外の人がポンしていた牌に、残りの1枚をカンし、その牌が自分のアガリ牌だった時。

ダブルリーチ

ポン、チー、カンのない状態で、最初の捨て牌でリーチした時。

天和(テンホー)

親が最初に配られた14枚でアガっていた場合。

地和(チーホー)

子が最初に自分で持ってきた牌でアガった場合。

ステップ2 「役牌」

ステップ2は役牌です。

役牌の条件

以下の役牌のうち同じ牌を3枚そろえることです(相手の捨て牌からもらっても成立します)。

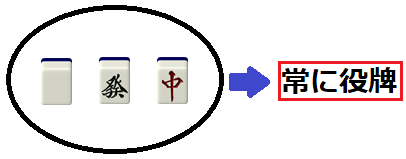

三元牌

- 白(ハク)

- 発(ハツ)

- 中(チュン)

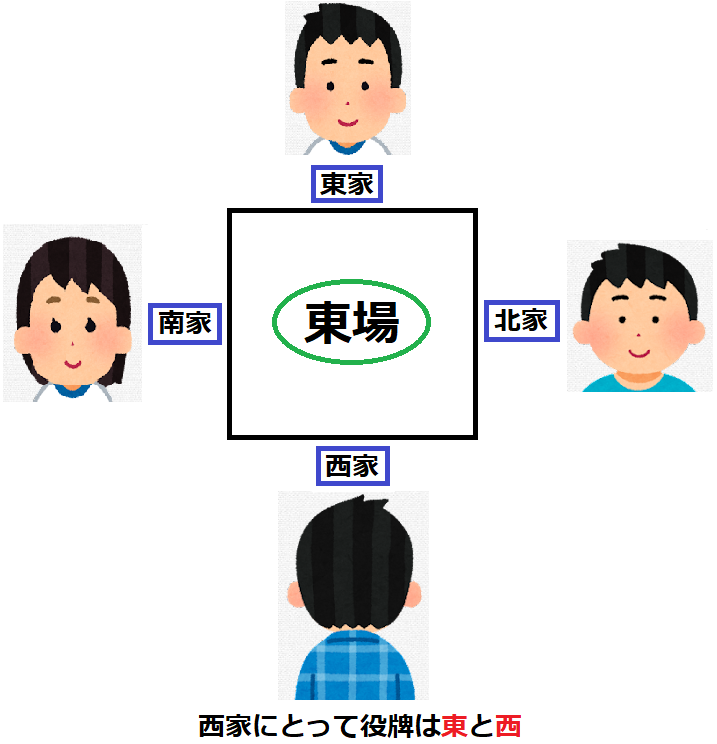

場の風牌

- 東場の東(トン)

- 南場の南(ナン)

自分の風牌

- 東家の東

- 南家の南

- 西家の西(シャー)

- 北家の北(ペイ)

役牌の条件のポイント

白、発、中は常に役牌です。

これに対して、東、南、西、北は何場なのか、そして自分が何家なのかによって変わります。

例えば東場の西家にとって東場の東と西家の西が役牌です。

役牌についての詳細は、こちらの記事をご覧ください。

役牌から派生的に覚えられる役

役牌を覚えることで、字牌のくくりが理解できるので、次の役が理解できます。

- 混一色(ホンイツ)

- 清一色(チンイツ)

- 小三元(ショウサンゲン)

- 大三元(ダイサンゲン)

- 小四喜(ショウスーシー)

- 大四喜(ダイスーシー)

- 字一色(ツーイーソー)

- 緑一色(リューイーソー)

- 九蓮宝燈(チューレンポートウ)

たとえばホンイツは、字牌と一種類の数字の牌で構成、チンイツは一種類の数字の牌だけで構成、とその違いが理解できます。

また大三元は、白と発と中をすべて各3枚そろえることと理解できますし、字一色は全部字牌と理解できます。

九蓮宝燈はかなり特殊な形ですが、チンイツのひとつの形と派生的に理解できます。

実践的な覚え方

大三元以降の役満は出現頻度が低いので、派生的にこのステップで覚えることはできますが、後回しにしても大きな問題はありません。

実戦的に覚えたいという人は、混一色(ホンイツ)、清一色(チンイツ)、小三元(ショウサンゲン)を派生的に覚えてステップ3へ進みましょう。

各役の条件

各役の条件は以下の通りです。

混一色(ホンイツ)

字牌と一種類の数字の牌の場合。

清一色(チンイツ)

一種類の数字の牌だけの場合。

小三元(ショウサンゲン)

雀頭と2メンツが三元牌の場合。

大三元(ダイサンゲン)

3メンツが三元牌の場合。

小四喜(ショウスーシー)

雀頭と3メンツが風牌の場合。

大四喜(ダイスーシー)

4メンツが風牌の場合。

字一色(ツーイーソー)

字牌だけの場合。

緑一色(リューイーソー)

発とソーズの赤い色が入っていない牌だけの場合。

九蓮宝燈(チューレンポートウ)

1と9を各3枚、2~8を各1枚、さらに1~9のどれか1枚の構成でアガったメンゼンチンイツ。

ステップ3 「ピンフ」

ステップ3はピンフです。

ピンフの条件

ピンフの条件は次の4点です。

- 連番のメンツ(シュンツ)が4組と雀頭

- 雀頭が役牌でない

- アガれる牌が連番の数字の牌で2種以上(リャンメン待ち)

- 相手の捨て牌からもらっていない状態(メンゼン)

ピンフはこのように4点も条件があるので、他の役より覚えるのが難しくなっています。

特に役牌である字牌と役牌でない字牌(オタ風)の違いが覚えずらく、初心者の人には一つの関門になります。

しかしステップ2で役牌をすでに理解しているので、雀頭が役牌か役牌でないかが判別できます。

そのためピンフが理解しやすくなります。

シュンツ例

リャンメン例

注意が必要な組み合わせ

このような組み合わせでテンパイしている場合、アガれる牌はソーズの3、5、6ですが、5はリャンメン待ちにならないため、ピンフが成立しません。

ピンフから派生的に覚えられる役

- 一盃口(イーペイコー)

- 二盃口(リャンペイコー)

- 三色同順(サンショクドウジュン)

- 一気通貫(イッキツーカン)

ピンフを覚えることによって、シュンツ系の役が理解しやすくなります。

なぜならシュンツ系の役を数字の牌の連なり方の違いとして覚えることができるからです。

各役の条件

各役の条件は以下の通りです。

一盃口(イーペイコー)

同種の数字の牌で同じ連番のメンツが2つあり、メンゼン。

二盃口(リャンペイコー)

イーペイコーを2つ。

三色同順(サンショクドウジュン)

3種類の数字の牌それぞれで同じ連番のメンツ。

一気通貫(イッキツーカン)

同種の数字の牌で123・456・789という連番のメンツ。

役の鳴きOK・不可・食い下がりについては、こちらの記事をご覧ください。

ステップ4 「タンヤオ」

ステップ4はタンヤオです。

タンヤオの条件

タンヤオの条件は、1と9と字牌がないことです。

ステップ2で役牌を理解しているため、字牌と数字の牌の区別がつきます。

タンヤオから派生的に覚えられる役

- 混全帯ヤオ九(チャンタ)

- 純全帯ヤオ九(ジュンチャン)

- 国士無双(コクシムソウ)

タンヤオを覚えることによって逆に、チャンタ、ジュンチャン、国士無双が理解しやすくなります。

なぜなら1、9、字牌とそうでない牌の区別がつくからです。

さらにステップ2で字牌を理解していますので、チャンタとジュンチャンの違いも理解しやすくなります。

各役の条件

各役の条件は以下の通りです。

混全帯ヤオ九(チャンタ)

雀頭と4メンツすべてに1あるいは9と字牌が含まれている場合。

純全帯ヤオ九(ジュンチャン)

雀頭と4メンツすべてに1あるいは9が含まれている場合。

国士無双(コクシムソウ)

字牌、1、9を各種それぞれ1枚と、さらにそのうちのどれか1枚の構成でアガった場合。

ステップ5 「三暗刻」

ステップ5は、三暗刻(サンアンコー)です。

三暗刻の条件

三暗刻の条件は、自分が持ってきた牌だけで、3枚同じ牌のメンツを3組作った場合です。

他のメンツは相手の牌からもらっても成立します。

三暗刻から派生的に覚えられる役

- 対々和(トイトイホー)

- 四暗刻(スーアンコー)

- 三槓子(サンカンツ)

- 四槓子(スーカンツ)

- 三色同刻(サンショクドウコー)

- 混老頭(ホンロウトウ)

- 清老頭(チンロウトウ)

- 七対子(チートイツ)

3枚同じ牌(コーツ)を発展させて、トイトイホーや四暗刻などが理解しやすくなります。

また同じ牌をそろえるという意味で、七対子(チートイツ)も理解しやすくなります。

また三色同順(サンショクドウジュン)をすでに理解しているので、三色同刻(サンショクドウコー)も、そして1、9、字牌の区別がつきホンイツとチンイツの違いがすでに理解できているので、混老頭(ホンロウトウ)、清老頭(チンロウトウ)もその発展として覚えることができます。

各役の条件

各役の条件は以下の通りです。

対々和(トイトイホー)

すべてのメンツを3枚同じ牌(コーツ)で作った場合。

相手の捨て牌からもらっても成立します。

1メンツを相手の捨て牌からもらった場合、三暗刻が複合します。

1メンツも相手の捨て牌からもらわなかった場合は、四暗刻(スーアンコー)になります。

四暗刻(スーアンコー)

自分が持ってきた牌で4メンツすべてを3枚同じ牌(コーツ)で作った場合。

三槓子(サンカンツ)

4枚の同じ牌(カンツ)を3組作った場合。

四槓子(スーカンツ)

4枚の同じ牌(カンツ)を4組作った場合。

三色同刻(サンショクドウコー)

3種類の数字の牌それぞれで同じ数字の3枚同じ牌(コーツ)を作った場合。

混老頭(ホンロウトウ)

対々和(トイトイホー)か七対子(チートイツ)を字牌と1と9の牌で作った場合。

必ず対々和(トイトイホー)か七対子(チートイツ)と複合します。

清老頭(チンロウトウ)

対々和(トイトイホー)を1と9の牌で作った場合。

七対子(チートイツ)

同じ2枚の牌を7組作った場合。

麻雀の役が覚えられない・・・初心者にも簡単な役の覚え方をご紹介|まとめ

- 初心者にとって麻雀の役を覚えるということがひとつの関門になっています

- 簡単5ステップで役を覚えていけば、派生的に全部の役を覚えることができます

- リーチ→役牌→ピンフ→タンヤオ→三暗刻の5ステップ

将棋や囲碁、そしてポーカーなどとくらべ、ゲームを始めるまでにややハードルが高い麻雀。

しかしその先には、本当に面白い麻雀の世界が待っています。

いける!初心者向けのおすすめ本

初心者の方が着実にレベルアップしていける麻雀本をご紹介しています。

レベルアップのためにこちらのおすすめ本もチェックしてみてくださいね。